Energiecluster-Präsident Norbert Rücker bei seinem Vortrag: «Europa kennt keine Winterstromlücke!» (Foto: energie-cluster.ch)

Norbert Rücker * / PW

Dunkelflaute, Hellbrise, Sektorkopplung

Wie schnell sich die Zeiten ändern. Noch vor Kurzem fürchtete die Schweiz um ihre Stromversorgung, als Russland den Gashahn nach Europa zudrehte und Frankreich mehr Atomkraftwerke als üblich in Revision schicken musste. Heute ist die Diskussion eine andere. Sonniges Wetter sorgt regelmässig für einen Stromüberschuss zur Mittagszeit und insbesondere an Wochenenden.

Der starke Ausbau der Solarenergie und das Tempo der Energiewende stellen das System auf die Probe. In den vergangenen Jahren lösten das wirtschaftliche Stop-and-Go nach der Pandemie, die geopolitischen Ereignisse in Europa und die beschleunigte Energiewende eine ungeahnte Dynamik auf den Energiemärkten aus. Auch wenn sich der Staub mehrheitlich gelegt hat, bleibt es eine Herausforderung, die verschiedenen Einflussfaktoren auseinanderzuhalten. Die Krise hat die Wende beschleunigt.

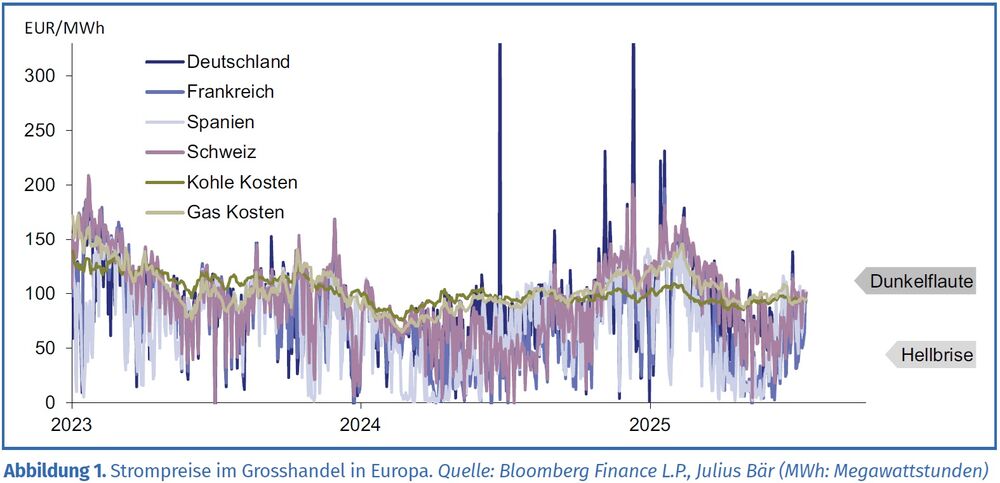

Ein Blick auf die Strompreise hilft, den Überblick zu bewahren. Der Vergleich der Grosshandelspreise der Schweiz mit denen unserer Nachbarländer zeigt wie kaum eine andere Grafik, was den Markt bewegt und in welche Richtung die Entwicklung geht.

Erste Beobachtung: Die Schweiz folgt Europa. Auch wenn die Diskussionen teilweise den Anschein erwecken, als lebten wir auf einer Strominsel, ist die Realität eine andere. Die Schweiz ist fest in einen eng vernetzten europäischen Strommarkt integriert. In kaum einem anderen, vergleichbaren Land – mit der Ausnahme von Dänemark – bewegen sich die gehandelten Strommengen und die Übertragungskapazitäten mit dem Ausland im Rahmen der gesamten Nachfrage. In der Folge reflektieren die Strompreise mehr die Marktgeschehnisse in Europa als diejenigen in der Schweiz. Scheint in Deutschland ausgiebig die Fruhlingssonne, oder fegt über Nordeuropa ein Sturm, dann druckt das unsere Preise mindestens so stark wie üppiger Niederschlag in den Alpen.

Zweite Beobachtung: Die Kosten der Gaskraftwerke deckeln die Strompreise, in Europa wie in der Schweiz. Gaskraftwerke sind meist teurer als andere Kraftwerke und liefern Strom, wenn diese nicht ausreichen. Diese sogenannte Merit Order ist seit der Energiekrise ein geläufigerer Begriff. Auch wenn dieser Effekt zeitweise für teuren Strom sorgt, ist er für die Versorgungsicherheit Europas essenziell. Nordwesteuropa hat mehr als 40 Gigawatt installierte Kapazität an Gaskraftwerken, die den Ausfall der französischen Atomkraftwerke kompensieren halfen. Diese Kapazitäten sind auch entscheidend, um winterliche Windflauten in Nordeuropa auszugleichen. Der Einsatz erfolgt sporadisch, sodass die CO2-Emissionen weit geringer sind als aus anderen Quellen. Die Schweiz verlässt sich im Winter auf ihre eigenen Stauseen. Dennoch sind Europas Gaskraftwerke unsere ultimative Versorgungsversicherung.

Die Strommangellage ist lange gebannt und wäre nur eingetreten, hätten sich Europas Gaslager geleert in Folge der reduzierten Lieferungen aus Russland. Wie wir alle mittlerweile wissen, trat das Gegenteil ein. Europas Gaslager waren von Ende 2022 bis letztes Jahr randvoll. Zwei milde Winter halfen, waren aber nicht entscheidend. Dies erstaunte Ökonomen weniger als die Öffentlichkeit. Der starke Anstieg der Gaspreise zog Importe an, reduzierte die Nachfrage und sorgte für volle Lager. Diese Dynamik ist auf Rohstoffmärkten altbekannt, insbesondere globalisierte Märkte wie Gas und Öl sind sehr resilient gegen Schocks. Chinas Boost der Kohleförderung kompensierte den Ausfall von russischem Gas, sodass Europa verflüssigtes Erdgas importieren konnte, das ursprünglich für Asien gedacht war. Temporär hohe Preise und wirtschaftliche Kosten sind die Kehrseite dieser Versorgungssicherheit. Leider sorgten im Anschluss immer wieder unbegründete Versorgungsängste und eine ungeschickte Regulierung für eine unnötig hohe Zahlungsbereitschaft und für erhöhte Gas- und Strompreise, wie beispielsweise Ende 2024. Wenig beachtet erlebte China während der Energiekrise das Gegenteil. Aufgrund fixierter Preise und eingebunden in ein regulatorisches Korsett erwies sich der Markt als zu wenig dynamisch und flexibel. Grossflächige Stromausfälle waren die Folge. China zog daraus seine Lehren und etabliert mittlerweile einen Strommarkt nach Europas Vorbild. Auf dem Gasmarkt hat eine neue Ära begonnen. Zahlreiche Exportterminals nehmen den Betrieb auf, beispielsweise in Kanada, während die Energiewende die Importnachfrage begrenzt, beispielsweise in China. Diese vermeintlich fernen Trends sind für die Schweizer Versorgungssicherheit mindestens so relevant wie alpine Solaranlagen, und sie senken den Gasdeckel auf den Strompreisen.

Dritte Beobachtung: Die Preise schwanken stark. Der Begriff «Dunkelflaute» ist nicht mehr nur Experten vorbehalten. Er beschreibt Phasen, in denen Solar- und Windkraftwerke nicht genügend Strom liefern und somit Gaskraftwerke und deren Kosten preisbestimmend werden. Ein genauerer Blick offenbart allerdings, dass «Hellbrisen» häufiger vorkommen. Dies sind gegenteilige Phasen, in denen Solar- und Windstrom im Überfluss vorhanden sind. Da erneuerbare Energien keine operativen Kosten haben, teilweise in fixe Vergütungssysteme eingebunden sind, und Kohle- und Atomkraftwerke nur begrenzt flexibel sind, sinken die Preise bei Hellbrisen oft ins Negative. Dieses Phänomen ist stärker ausgeprägt als die Grafik es erscheinen lässt. Die Stunden mit Grosshandelspreisen im Bereich von Null oder negativ nehmen stetig zu. Im Mai und Juni dieses Jahres gab es in Deutschland gerade einmal zehn Tage mit positiven Strompreisen zur Mittagszeit. Die Hellbrise taucht regelmässig im Frühling und Sommer, wie auch im Winter auf, denn die Stromproduktion aus Erneuerbaren in Europa ist im Winter und nicht im Sommer am stärksten. Durch den Ausbau der Offshore-Windkraft und der Netze bleibt diese positive Wintersaisonalität auf absehbare Zeit bestehen. Europa kennt keine Winterstromlücke. Die bereits bestehenden und weiter zunehmenden Kapazitäten an Wind- und Gaskraftwerken sowie an Batteriespeichern in Europa sind derart gross, dass sie das saisonale Handelsungleichgewicht der Schweiz weitgehend überschatten. Unsere Diskussion der Winterstromlücke folgt eher politischen Bedürfnissen als ökonomischen Realitäten.

Dem Markt liegen unzählige, tagtägliche Entscheidungen von Haushalten und Unternehmen zugrunde. Es sind auch ebendiese Entscheidungen, die die Energiewende vorantreiben und die Struktur langsam, aber beständig verändern. Dabei sind die Kosten, also die Erschwinglichkeit, nur einer von vielen Faktoren. Ebenso relevant sind die (Aus)Wahlmöglichkeiten, die Verantwortung, sowie die Motivation und das Wissen, objektiv und rational zu entscheiden. Beim Kauf eines Autos sind fast alle diese Bedingungen erfüllt, weshalb die Marktanteile von Elektroautos vergleichsweise

schnell ansteigen. Beim Wohnen sieht es anders aus. Die Miete und das Stockwerkeigentum verkomplizieren die Entscheidungsfindung. Der Vermieter investiert in die Heizung und gibt die Kosten an die Mieter weiter. Die Stockwerkeigentümer müssen sich oft mühsam zu gemeinsamen Entscheidungen durchringen. Diese Asymmetrie bei Verantwortung und Motivation erklärt, warum sich Wärmepumpen oder Ladestationen zu Hause vergleichsweise langsamer verbreiten, obwohl ihre langfristige Wirtschaftlichkeit überzeugt. Das Verständnis dieser Grundsätze verdient mehr Beachtung, denn die Energiewende bringt mehr Dezentralisierung mit sich. Die Anzahl der Akteure nimmt stetig zu, durch die Stromproduktion von Solaranlagen auf grossen und kleinen Dächern wie durch den Stromverbrauch von Wärmpumpen und Elektroautos. Es werden mehr energierelevante Entscheidungen getroffen. Damit sich diese neue Energiewelt entfalten kann, besteht Handlungsbedarf bei den Rahmenbedingungen. Zwei Bereiche stechen hervor.

Alle Teilnehmer einbinden über den Preis

Das System braucht Flexibilitat. Die stark schwankenden Preise im Verlauf von Stunden, Tagen und Wochen sprechen eine klare Sprache. Um all diese unzähligen Teilnehmer einzubinden und sie in die Verantwortung für die Versorgungssicherheit zu nehmen, gibt es kein besseres Instrument als den Preis. Solarstrom fliesst zur Mittagszeit in die Batteriespeicher zu Hause oder in die Elektroautos auf dem Firmenparkplatz, wenn er günstig zu beziehen ist. Industrielle Wärmepumpen oder heimische Warmwasserboiler pausieren an einem Winterabend mit Windflaute, wenn der Strom teuer ist. Der Preis dirigiert die Versorgungssicherheit. Dies ist in Europa längst bekannt und insbesondere die innovationsaffinen Elektrizitätsversorger überzeugen ihre Kunden mit entsprechenden Lösungen – der Marktliberalisierung sei Dank.

Netzentgelte aufgrund Leistung (kW) statt Energie (kWh)

Das System braucht ein verlässliches Netz. Überschüsse und Defizite gleicht das Stromnetz aus. Die Ingenieure sind den Ökonomen voraus. Während der Ausbau und die Modernisierung des Netzes voranschreiten, steckt die Debatte über die finanziellen Anreize noch in den Kinderschuhen. Ob dieser Ausbau kosteneffizient stattfindet, wird kaum hinterfragt. In einem System, in dem immer mehr Akteure sowohl Strom beziehen als auch einspeisen, sind die heutigen Netzentgelte ungeeignet, um die Kosten fair zu verteilen. Die Diskussion darüber gewinnt an Fahrt und dreht sich oft um ein neues, konkretes Modell: Netzentgelte basierend auf Anschlussgrösse und nicht auf Verbrauch, auf Kilowatt und nicht auf Kilowattstunden. Das heisst, ein System für alle, wie es industrielle und gewerbliche Grossabnehmer heute meist schon kennen. Eine solche Ausgestaltung schafft Anreize für jeden auf den unteren Ebenen des Netzes, seinen Beitrag für eine stabile Versorgung und niedrige Gesamtkosten zu leisten. Der mittagliche Solarüberschuss des Hausdaches darf bei der Nachbarschaft nicht zu einer höheren Stromrechnung wegen steigender Netzkosten führen. Ein auf individuelle Belastungsspitzen ausgelegtes System ist für die Allgemeinheit teurer als nötig. Die lokalen Netzbetreiber wissen am besten über die lokalen Begebenheiten der Stromversorgung Bescheid. Wenn man ihnen erlaubt, dieses Wissen über anschlussbasierte Netzentgelte weiterzugeben, differenziert nach Tageszeit sowie nach Strombezug oder -einspeisung, dann ist ein grosser Schritt in Richtung einer fairen, bezahlbaren und versorgungssicheren Energiewende gemacht. Dynamische Strompreise und dynamische Netzentgelte ergänzen sich und liefern das Preissignal zur Lage im überregionalen Stromhandel und im lokalen Stromnetz.

Diese Beispiele zeigen, dass die sogenannte Sektorkopplung, die Verknüpfung von Strom mit Wärme und Mobilität, dann geschieht, wenn man den Markt spielen lässt. Die stark schwankenden Strompreise machen viele Investitionen in Lösungen zur Sektorkopplung attraktiv. In der Folge steigen Flexibilität und Sicherheit. Den Nährboden für diese Investitionen schafft ein System, das Preissignale an alle weitergibt – für Strom und das Netz. Auch wenn die Rahmenbedingungen in der Schweiz und in Europa noch zu oft diskriminieren, gibt es viel Innovation, Unternehmergeist und Pioniere, die diese Herausforderungen der Energiewende bereits heute tatkräftig angehen.

*Autor: Norbert Rücker ist Leiter Economics & Next Generation Research bei der Bank Julius Bär und Präsident energie-cluster.ch

Dieser Artikel von Norbert Rücker ist aus dem Whitepaper SEKTORKOPPLUNG / Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Energiewende in der Schweiz, Seiten 8-11. Das Whitepaper «Sektorkopplung» von energie-cluster.ch und oe-energy wurde am 26.9.2025 in Bern vorgestellt. Siehe Bericht dazu in HK-Gebäudetechnik 8/25 Dezember.

Sektorkopplung = Verknüpfung von Strom mit Wärme und Mobilität