Drei Pelletkessel versorgen 140 Wohneinheiten mit Wärme: zwei mit je 250 kW, einer mit 330 kW.

Heitzmann AG / PW

Pelletheizungen im Mehrfamilienhaus

Wenn in einem Mehrfamilienhaus der alte Ölkessel seinen Dienst getan hat, steht eine grundlegende Entscheidung an: weiter mit fossilen Brennstoffen oder auf ein erneuerbares System umsteigen?

Noch immer werden rund 60 % der Wohngebäude in der Schweiz mit fossilen Energieträgern beheizt – besonders in Mehrfamilienhäusern und Überbauungen im urbanen Raum. Das überrascht, denn Klimaziele und die Diskussion um nachhaltiges Heizen sind längst präsent.

Erfreulich ist jedoch: Immer mehr Eigentümer entscheiden sich bei der Sanierung bewusst für eine Pelletheizung. Sie überzeugt nicht nur durch Ökologie und Förderfähigkeit, sondern auch durch ihre Effizienz – gerade in älteren Gebäuden mit Radiatoren und hohem Wärmebedarf.

Pelletheizung im Bestand – Stärken, die unterschätzt werden

Gerade Fachleute, die wenig Erfahrung mit Pelletheizungen haben, stellen sich oft ähnliche Fragen: Ist das System nicht aufwendig? Gibt es genug Platz? Wie steht es um Emissionen?

Die Erfahrung zeigt: Im Bestand bietet die Pelletheizung gegenüber der Wärmepumpe viele Vorteile.

Ein zentraler Punkt ist die hohe Vorlauftemperatur. In älteren Mehrfamilienhäusern sorgen Radiatoren für die Wärmeverteilung. Sie benötigen Vorlauftemperaturen von 60 bis 70 °C, die eine Pelletheizung dank ihrer Verbrennungstechnologie jederzeit effizient und zuverlässig liefert. Und das unabhängig von Aussentemperatur, Höhenlage oder Gebäudehülle.

Ein weiterer Vorteil: Pelletheizungen benötigen im Betrieb nur Strom für Schnecke und Steuerung. Das macht sie unabhängig von Strompreisen oder Lastspitzen im Netz – ein Punkt, der auch im Hinblick auf die Versorgungssicherheit an Bedeutung gewinnt.

Worauf es beim Pelletlager ankommt

Ein häufiges Vorurteil lautet: «Für Pellets fehlt uns der Platz.» Doch in den allermeisten Fällen lässt sich der bestehende Tank- raum ideal nutzen. Oftmals sind Tankräume in Mehrfamilienhäusern sehr gross dimensioniert, hier findet sich neben dem Pelletlager noch Platz für Anlagekomponenten wie zum Beispiel Heizungsspeicher. Auch der Heizkessel benötigt oft nicht mehr Raum als die alte Ölheizung. Die Technik ist ausgereift und modular: Von Einzelanlagen bis zu Kaskadenlösungen lässt sich fast jede Situation abdecken.

Der ehemalige Tankraum ist ideal, sollte aber statisch sowie brandschutztechnisch geprüft werden. Auch die Austragung vom Lager zum Heizkessel (z. B. Förderschnecke oder Saugsystem) muss zur baulichen Situation passen. Die Bandbreite verschiedener Lageraustragungssysteme ist gross. Dadurch lässt sich für nahezu jede Gebäudegeometrie eine passende Lösung finden.

Die optimale Lagergrösse hängt von der Leistung des Heizkessels ab. Als Faustregel gilt: Im Idealfall sollte der Jahresbedarf an Pellets im Lager Platz finden. In der Praxis wird häufig mit einer Lagerraumgrösse von maximal 50 m³ Nettovolumen geplant.

Zum einen lassen sich bis zu dieser Grösse die brandschutztechnischen Vorschriften einfacher einhalten, zum anderen fasst ein Pelletlastwagen in der Regel höchstens rund 35 m³. So ist sichergestellt, dass bei jeder Lieferung eine volle Ladung ins Lager eingeblasen werden kann – selbst wenn sich dort noch eine Restmenge an Pellets befindet.

Anlieferung und Zugang: Was zu beachten ist

Die Zugänglichkeit für die Pelletlieferung muss gewährleistet sein – insbesondere in dicht bebauten Altstadt- oder Hanglagen. Pelletlieferungen erfolgen mit Silowagen, die über einen bis zu 30 – 40 m langen Schlauch ins Lager einblasen. Selbst für enge Zufahrten gibt es angepasste Fahrzeuge. Grundsätzlich gilt aber: Je näher der LKW zum Pelletlager fahren kann, umso besser. Die Lieferung dauert ca. 30 – 60 Minuten – ähnlich wie bei Heizöl.

Damit alles zusammenpasst: So gelingt die Integration

Pelletheizungen lassen sich in nahezu jedes bestehende Wärmeverteilsystem integrieren – vorausgesetzt, einige technische Anforderungen werden berücksichtigt. Ein hydraulischer Abgleich ist essenziell, um eine optimale Verbrennungsregelung sicherzustellen und dadurch die Effizienz der Gesamtanlage positiv zu beeinflussen. Ein Pufferspeicher unterstützt einen gleichmässigen Anlagenbetrieb, erhöht die Effizienz und ist bei Anlagen ab 70 kW sogar vorgeschrieben. Die Regelungstechnik moderner Pelletheizungen ist modular aufgebaut, kann in ein Gebäudeleitsystem (MSR) eingebunden werden und lässt sich auf Wunsch auch per App oder Webbrowser bedienen.

Praxisbeispiel 1: Überbauung in Luzern

Die Überbauung Büttenenhalde am Stadtrand von Luzern wurde in den 70er- bis 80er-Jahren gebaut und bis vor Kurzem mit zwei 500-kW-Ölheizungen beheizt.

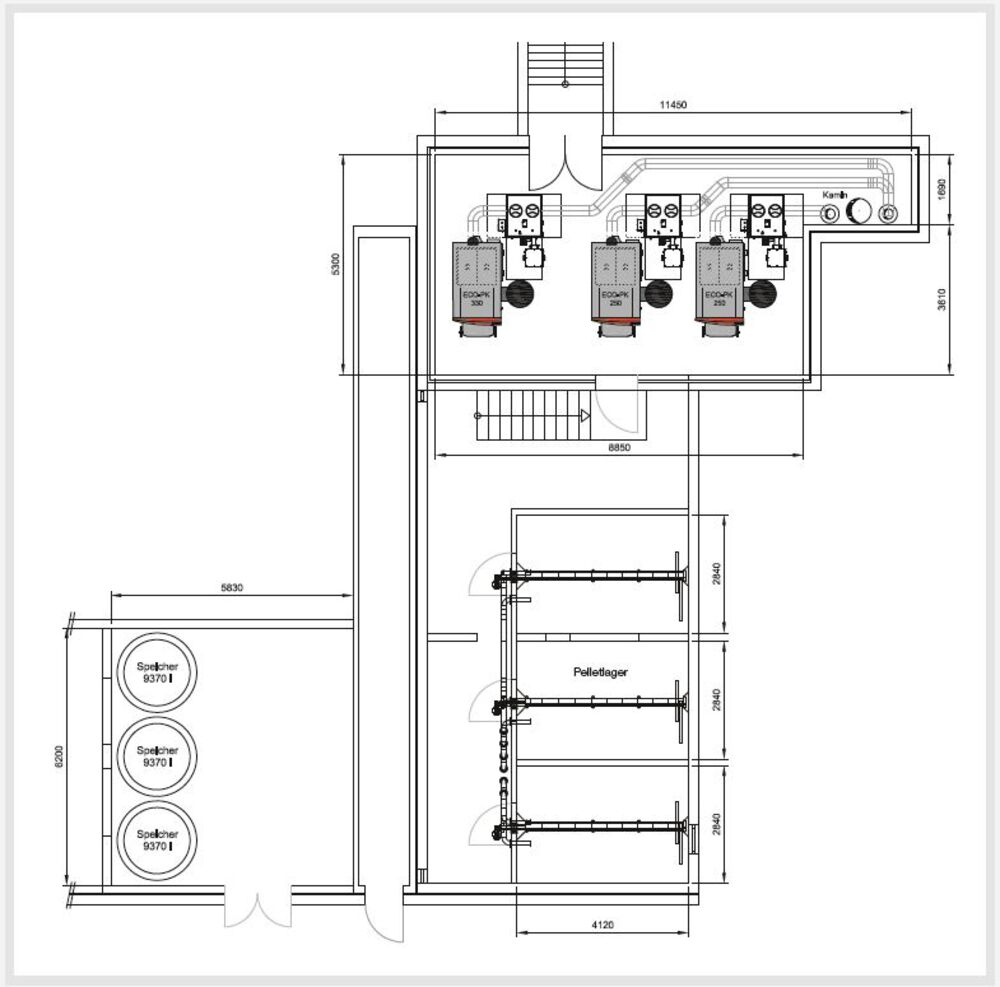

Die Überbauung – bestehend aus Mehrfamilienhäusern und Einfamilienhäusern – mit 140 Wohneinheiten wird heute mit Pellets geheizt. Installiert sind zwei Heizkessel mit je 250 kW sowie ein 330-kW-Heizkessel. Drei Wärmespeicher mit je 9370 Liter sowie ein 69-Tonnen-Pelletlager sichern die Versorgung. Die Aufteilung in drei Lagerkammern erhöht die Betriebssicherheit und vereinfacht die Logistik.

Lagerräume sind mit Schrägböden und Raumaustragungsschnecke ausgestattet. Von da werden die Pellets zum Tagesbehälter beim Heizkessel gesaugt. Die Pelletmenge in den Lagerräumen wird mit einem Sonavis-Füllstandsmess-System überwacht. Die Pellets werden über die Einstellhalle der Autos angeliefert und eingefüllt. Feinstaubfilter sind nicht nötig – der Platz dafür ist aber vorgesehen.

Praxisbeispiel 2: Zwei Mehrfamilienhäuser in Emmenbrücke LU

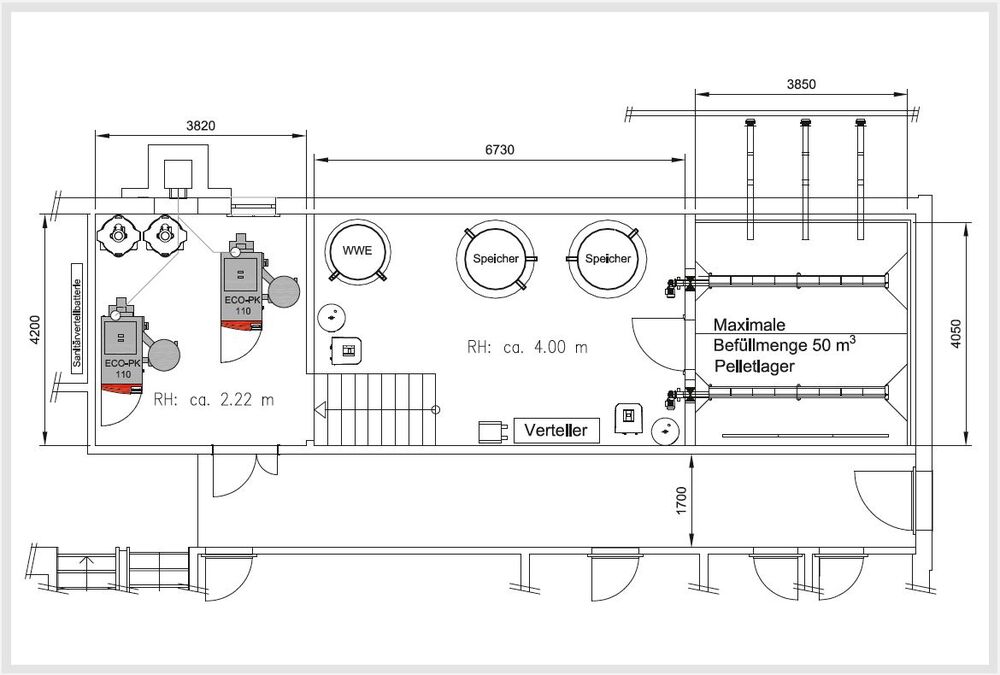

Zwei Mehrfamilienhäuser aus den 1970er- Jahren mit insgesamt 41 Wohnungen wurden mit zwei Eco-PK-Pelletkesseln à 110 kW ausgestattet – inklusive integriertem Feinstaubfilter (eCleaner). Der Pelletlagerraum ist mit W-förmigen Schrägböden und zwei Raumaustragungsschnecken ausgestattet. Von dort werden die Pellets per Saugsystem zu den Tagesbehältern der Heizkessel gefördert. Das Lager fasst 33 Tonnen Pellets, die Wärmeverteilung erfolgt über zwei Pufferspeicher à 3150 Liter.

Warum zwei Heizkessel? Die Raumhöhe im Heizraum beträgt lediglich 2,2 Meter. Dank der kleineren Einzelkessel konnten aufwendige bauliche Anpassungen vermieden werden. Die gesamte Anlage wurde im Bestand realisiert – ohne teure Umbauten.

Fazit

Für Fachleute der Haustechnik bietet die Pelletheizung eine technisch ausgereifte, praxisbewährte und gut planbare Lösung zur Sanierung von Mehrfamilienhäusern. Sie liefert zuverlässig hohe Vorlauftemperaturen, lässt sich in bestehende Systeme integrieren und überzeugt durch gut kalkulierbare Betriebskosten sowie klare CO2-Vorteile. Wer erneuerbar und zukunftssicher heizen will, ohne bei Leistung oder Planbarkeit Kompromisse einzugehen, trifft mit Pellets eine starke Wahl – ökologisch wie wirtschaftlich.

Warum sich Kaskadenanlagen in MFH besonders bewähren

Bei grösseren Sanierungsprojekten haben sich Kaskaden- anlagen mit mehreren Pelletkesseln besonders bewährt. Sie bieten technische und wirtschaftliche Vorteile, die in der Praxis oft den Ausschlag geben:

- Optimale Anpassung an den aktuellen Wärmebedarf

- Höhere Betriebssicherheit dank Redundanz

- Flexibel erweiterbar bei zusätzlichem Energiebedarf

- Einfachere Einbringung – kleinere Kessel, geringere Bauanforderungen

- Kostenvorteile gegenüber Grosskesseln durch Serienproduktion